2人目にいなが生まれ、育休中に在宅副業を本格的に開始しました。

ところが2歳の兄 いつきの保育園は、育休中だと時短保育になることを知らずに大誤算!

通常保育への切替には私の副業を就労認定してもらう必要がありました。

副業を初めて約1ヶ月、月収数千円、こんな私でも就労認定してもらえるの?

不安はありましたが申請をし、無事認定を頂けました!

お住まいの地域によってルールに違いはあるかと思いますが、一例として、流れや提出書類などについて詳しく書くので、参考になったら嬉しいです。

通常保育にしたかった理由

育休中でも通常保育に切り替えたかった一番の理由は、仕事時間の確保です。

将来の転職や独立に向けた実績作りを育休中にしたいと考えていた私は、少しずつ経験や成果を積む必要がありました。

しかし、いつきは時短保育、にいなは自宅保育という環境では仕事に集中できる時間が限られてしまいます。

さらに、家庭中でも課題が重なっていました。

登園が遅くなったことで、いつきの起床が遅くなり、夫と会わずに1日が終わることもしばしば。

早く起こすと遊び始めてしまい、いやいや期真っ盛りのいつきは保育園に行くのを嫌がって大騒ぎに。

さらに、送迎で睡眠を邪魔されることの多い にいなはぐずぐず…。

そんな にいなに構っていると、今度はいつきも負けじと甘えてきて、家の中はまさにママ争奪戦状態。

こうした理由からも、できるだけ通常保育に切り替え、仕事時間と家族の時間のバランスを整えたかったのです。

育休中は時短保育が基本

そうはいっても、育休中は、多くの自治体で保育園の預かり時間が時短保育になることが一般的のようです。

これは、保護者の保育の必要性が勤務時よりも低くなると判断されるためです。

そのため育休中は原則、子どもを長時間預けることができません。

ただし、育休中でも副業や在宅ワークで就労していると認めてもらえれば、通常保育に切り替えることが可能な場合があります。

自治体によって条件や手続き方法は異なりますが、私の場合は、就労認定を受けることで通常保育に切り替えることができました。

私の副業が認められた条件とポイント

働き方は在宅勤務

私の働き方は完全な在宅勤務です。

自宅でパソコンやスマホを使い、時間や場所に縛られず仕事を進められる環境です。

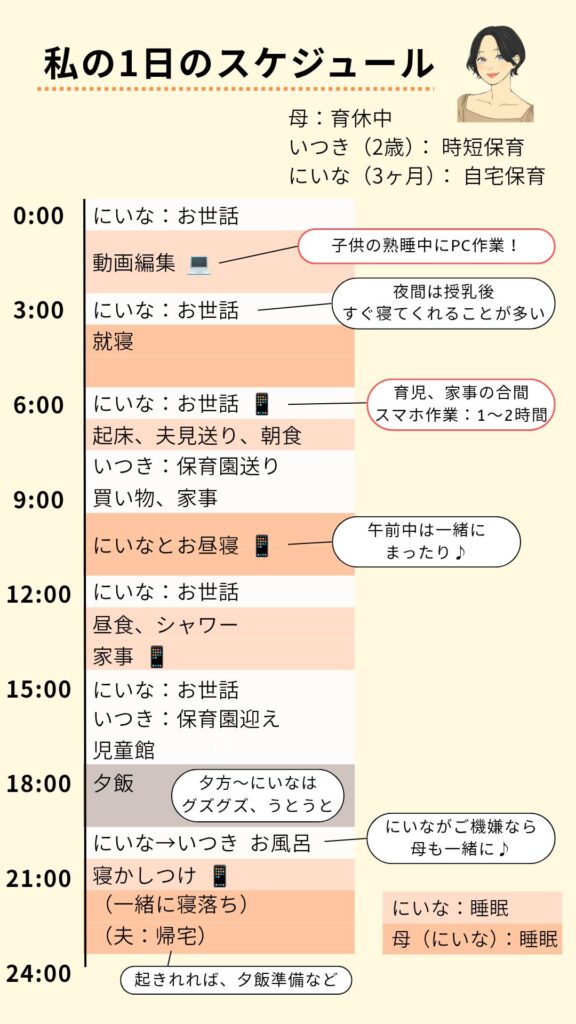

後ほど詳しく書きますが、主に夜間や早朝など子どもの就寝中に働いています。

副業内容と実績

副業として行っていたのは以下の内容です。

動画編集:開始して1ヶ月の初心者

単発案件:産前から少しずつ取り組んでいた

ブログ・Instagram:現時点では無収益

この中で、収益を得ているもののみで月75時間ほどの作業時間がありました。

認められたポイントは「就労時間」

実際に副業が認められた一番のポイントは、収入の有無や額ではなく「就労時間」でした。

当初は、収益化していないブログやInstagramは仕事時間に含まれないと思っていました。

しかし、自治体に確認したところ、内容が仕事として明確であれば、まだ収益化していない活動も就労時間としてカウントされるとのことでした。

つまり、単純にお金を得ているかどうかよりも、「どれだけ真剣に仕事として取り組んでいるか」が重要だったのです。

このことは、今後の働き方を考える上でもとても参考になりました。

通常保育への切替手続き

提出した書類

私の場合は「自営業」という扱いで申請を行いました。

そのため、以下の書類を提出しました。

- 就労証明書

- スケジュール表

- 自営を証明するもの

就労証明書

雇用されている方は勤務先が記入しますが、自営業や業務委託の場合は自分で記入します。

私も初めての提出だったので、窓口に確認しながら作成しました。

記入内容は、仕事内容・作業時間・収入見込みなどです。

一般的には「9〜18時(うち休憩60分)」のように書きますが、私は夜間や早朝の隙間時間を中心に作業しています。

そのため、「6〜26時(うち稼働〇〇分)」という形で提出しました。

また、就労実績は3か月分が必要とされていました。私の場合は、

- 初月:実績が基準時間に満たず

- 翌月:実績+見込みで約75時間

- 翌々月:見込みのみで約75時間

という形で申請しました。

収入についても、初月は数千円と少額、その後は「見込み」として金額を記入しました。

スケジュール表

市が用意しているテンプレートは「7〜22時」までしか記入欄がなく、私のように早朝や夜間に作業している場合はうまく書ききれませんでした。

そのため、テンプレートに加えて、実際の稼働時間を記録したオリジナル表も一緒に提出しました。

稼働時間は、アプリで作業内容ごとに管理していたので、それをまとめて提出する形です。

具体的にどんな作業をどのくらいしているかが見えるようにするのがポイントだと思います。

たとえば、私の平日のよくある流れはこんな感じです。

まとまった時間が取れるのは夜間。

それ以外は、スマホで出来る作業、主にブログやInstagramの投稿・準備をしています。

自営を証明するもの

一般的に自営業を証明するには、

- 開業届のコピー

- 確定申告書の控え

- 営業許可証

などが必要とされます。

しかし、私の場合は提出できるものがなく、代わりに以下の資料を提出しました。

■ 実際に提出したもの

- クラウドワークスの基本情報(アカウントと本名の紐付けが分かる画面)

- 振込口座情報(クラウドワークス上の設定ページ+実際の銀行口座情報)

- 報酬一覧と入金証明(報酬画面と銀行口座への入金明細)

- リピート案件の内容とやり取りの一部

■ 追加で提出したもの

窓口では必須とは言われませんでしたが、補足のために次の資料も出しました。

・状況説明書

「なぜ通常保育を希望するのか」「副業をしたい理由」「現状の働き方」などを簡単にまとめたもの。

窓口では口頭でも説明しましたが、承認者に確実に伝わるように紙で提出しました。

・応募状況

採用に至らなかった案件の応募履歴も、活動実績の一部として提示。

・ブログとInstagramのトップ画面

アカウント情報は開示せず、雰囲気だけ分かるスクショを添付しました。

なお、収益化していないブログやインスタの活動も「就労時間」としてカウントできると説明を受けました。

ただし、私の場合はそれを除いても基準時間を満たしていたため、詳細な確認はされなかったようです。

申請から認定までの流れ

私の場合、通常保育への切り替え申請から認定までの流れは以下のようになりました。

1. 市区町村の窓口にルールや必要書類を確認

まずは窓口に、申請に必要な書類や手順を確認しました。

2. 必要書類を作成

就労証明書やスケジュール表、自営を証明する資料などを準備しました。

3. 保育園経由で提出

本来は窓口に直接提出することも可能でしたが、保育園からも同じ資料の提出を求められていたため、保育園経由でまとめて提出しました。

その際、必要なものはコピーして役所に回してもらう形になりました。

4. 不備があり追加提出

一度目の提出で不備を指摘され、追加資料を準備して再提出しました。

5. 認定通知を受け取り

追加提出から約1か月後に、ようやく認定通知を受け取ることができました。

切替希望日を過ぎても連絡がなく不安でしたし、問い合わせの際に間違った情報を伝えられるなど、スムーズとは言えませんでしたが、最終的には無事に承認されました。

注意点と気づき

今回の申請を通じて感じた注意点や気づきをまとめます。

これから同じように手続きをされる方の参考になれば嬉しいです。

ルールは市区町村ごとに違う

保育利用のルールや必要書類は、自治体ごとに異なります。

まずはホームページで確認し、不明点は窓口に直接問い合わせるのが確実です。

役所の対応には差がある

私のような副業初心者の場合、マニュアルにないケースとして扱われ、対応にばらつきがありました。

実際、開業届が必須だと言われ悩んだこともありましたが、結果的に提出せずとも認定されました。

とはいえ、開業届があれば手続きがもっとスムーズだったかもしれません。

私は、主に電話で相談していましたが、担当者は毎回違うことが多かったです。

もし可能であれば、親切な担当者を見つけ、継続して相談できるようお願いしてみるのもありだと思いました。

預け時間は保育園と相談して決まる

就労認定を行うのは役所ですが、実際に子どもを何時間預けられるかは保育園と相談して決まります。

私の場合、保育園にも役所に提出した資料を共有し、認定が下りたら必要な時間を預かってくれるとのことでした。

「就労認定=標準時間フルで預かってもらえる」というわけではないので、この点は注意が必要です。

申請は早めに!

私の場合、認定に通常よりも時間がかかり、希望していた月初からの利用ができず、実際に認定通知が届いたのは月の後半でした。

そのため保育料的に少し損をした気持ちに…。

早めの申請を強くおすすめします。

保育料が少し上がる

当然ですが通常保育になると、その分だけ保育料が上がります。

我が家の場合は月1,000円ちょっとの増額でした。

大きな差ではありませんが、事前に確認しておくと安心です。

その他の気づき

今回ブログにまとめていて分かったのですが、私が申請時に報告した「月64時間以上の就労」というのは、本来は時短保育の基準時間でした。

通常保育の認定基準は、多くの自治体で「月120時間以上」とされています。

それにもかかわらず、私の場合は月64時間で通常保育に認定されました。

これは、育休中という特殊な状況を考慮していただいた結果なのだと思います。

ただし働き過ぎにも注意が必要です。

働き方によっては育児休業給付金に影響が出る可能性もあるので、前もって確認しておくと安心です。

まとめ

今回の記事では、私が育休中に在宅副業を始め、通常保育へ切り替えるために就労認定を受けた経験を紹介しました。

- 通常保育を希望した理由は、仕事時間の確保や家族の生活リズムを整えるため。

- 育休中は基本的に時短保育が原則だが、副業も就労として認められる場合がある。

- 認定では収入額より「就労時間」が重視される。収益化前のブログやSNS運営も就労時間に含まれるケースがある。

- 必要書類や認定までの流れは自治体ごとに異なるため、早めの確認と準備が大切。

- 保育料や預け時間についても、事前に把握しておくと安心。

私は月75時間の就労申告で通常保育に認定してもらえましたが、これはあくまで一例であり、自治体や家庭の状況によって対応は変わります。

育児休業中は子どもの成長を近くで感じられる大切な時間でもあります。

無理に働きすぎず、子どもとの時間を大切にしながら、自分の夢やキャリアに向けて一歩ずつ進んでいければと思います。

この記事が、育休中に副業を考えている方や保育園利用に悩んでいる方にとって、少しでも参考になれば嬉しいです。

コメント